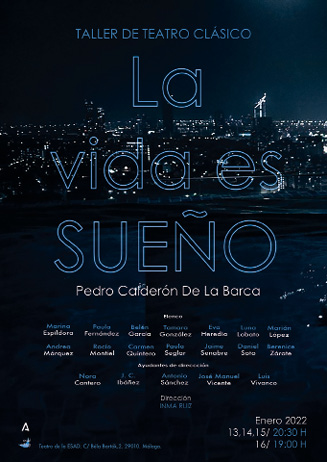

Actualizar una obra de teatro clásico es una de las labores más difíciles a la hora de abordar la puesta en escena de un texto. Actualizar un clásico no es ponerle unos vaqueros a Hamlet, o hacer que Romeo y Julieta bailen a ritmo de reguetón, en lugar de una morisca, el baile típico en la Court Masque. Actualizar un clásico es mucho más, es analizar sus temas, principales y secundarios, comprobar si esos temas siguen interesando a la sociedad actual, y buscar los resortes para que ese tema llegue al espectador contemporáneo, actualizando los códigos para hacerlo cercano. El teatro es un arte vivo, que únicamente tiene sentido en el aquí y ahora, el teatro sólo existe en el acto de contemplación de los espectadores, de nada sirve poner a Don Juan Tenorio según los códigos teatrales del XIX, si el espectador que voy a tener delante pertenece al siglo XXI. Vamos ahora a intentar, en el presente ensayo, desentrañar los pasos fundamentales a seguir en la actualización de un texto clásico a través de la puesta en escena de, La vida es sueño, realizada para la asignatura optativa, Taller de teatro clásico, impartida en la ESAD de Málaga, y que participó en la edición de FESTUM 2022 en Murcia.

La vida es sueño, fue escrita por don Pedro Calderón de la Barca en 1635, y en ella, el rey de Polonia, Basilio, tras haber escuchado la profecía que decía que su hijo Segismundo sería un rey cruel, decide encerrarle en una torre diciendo al pueblo que murió al nacer. Allí, Segismundo, asistido solo por Clotaldo, mano derecha del rey, vive sin saber quién es hasta la edad de 20 años. Llegado a esta edad, Basilio decide liberar a su hijo para comprobar si la profecía de la que fue avisado se cumplía. Una vez liberado y restituido en su soberanía, Segismundo se comporta como el tirano que profetizaban los astros, por lo que su padre decide restituirle a la torre, aludiendo que todo lo vivido fue soñado. Sin embargo, el pueblo, una vez enterado que Segismundo es el heredero legítimo, organiza una revuelta y le liberan. Las tropas del Rey y las de Segismundo entran en batalla, venciendo estas últimas, a lo que el rey, su padre, queda a su merced, pero Segismundo, que ha aprendido la lección de que lo único importante en esta vida, ya estemos despiertos o soñando, es obrar bien, se postra ante los pies de su padre, ofreciéndole, humilde, su vida, para que no se cumplan los designios que vaticinan su cruel reinado. En vista de este cambio de juicio, el rey decide dejar que su hijo herede el trono al verle completamente reformado.

A Calderón le obsesiona la concepción de la vida como teatro, sombra y sueño. Nos dice Enrique Rull, en su edición crítica (Enrique, 1988, pág. 45) de la obra que nos ocupa que, de la acción principal, relativa a la prueba de Segismundo, se extraen los siguientes temas:

1) La vida como sueño.

2) La fuerza del libre albedrío frente al hado.

3) La educación del príncipe.

4) El vencimiento de sí mismo.

Del primer tema: la vida como sueño, podemos extraer una de las ideas principales de la obra, que viene a decir que muy pocas veces nos recogemos con plena conciencia de existir (Ciriaco, 2018, pág. 45). Calderón está lejos de la preocupación científica y se ocupa de las diferencias de intensidad con que tomamos conciencia de las cosas y nos comprometemos con ellas. El sueño aparece con tres sentidos:

A) Sueño = dormir: Clotaldo aprovecha el sueño para llevar a Segismundo dormido a palacio.

B) Sueño = soñar: Clotaldo engaña a Segismundo diciéndole que ha soñado toda su vida en palacio como príncipe de Polonia cuando vuelven a restituirle en la torre.

C) Sueño= nivel de conciencia: dormir o estar despierto significa que no somos plenamente conscientes de nuestra existencia. Eso es lo que le ocurre a Segismundo cuando el pueblo le reclama como heredero legítimo: que confunde sueño y realidad. Son numerosos los apartes del joven príncipe en los que se para la acción y se debate sobre si está soñando o está despierto.

Para continuar tenemos el tema del libre albedrío frente al hado, en mi opinión, íntimamente ligado al tema de la educación del príncipe, pues Basilio, el Rey astrónomo, en su lucha por vencer al sino y demostrar su libertad de elección frente a él, falta a su deber como padre, que es el de educar a su hijo. En este sentido nos encontramos que Segismundo, como bien nos dice Ciriaco Morón (Ciriaco, 2018, pág. 61), en la edición crítica del texto que nos ocupa, está construido sobre coordenadas éticas, no psicológicas y en este sentido, Calderón nos transporta a la doctrina filosófica de Santo Tomás de Aquino, según la cual, el hombre es un compuesto de alma y cuerpo. El alma es espiritual, es decir, que está dotada de entendimiento y de libertad. El alma tiene tres potencias:

1- Espirituales = entendimiento y voluntad.

2- Sensitivas interiores (directamente afectadas por la materia) = sentido común, pensamiento, estimación, memoria y fantasía.

3- Sentidos puramente externos = ver, oír, oler, gustar y tocar.

La educación es el esfuerzo de dominar y dirigir los impulsos por las potencias superiores (espirituales) Las potencias superiores adquieren hábitos intelectuales (el entendimiento) y morales (la voluntad). La libertad se encuentra inserta en marcos exteriores que también la condicionan: sociales y lingüístico. La libertad no existe, el drama de Calderón oscila entre el concepto de libertad utópica y el más puro determinismo. "¿y teniendo yo más alma/ tengo menos libertad?" vv.131-32.

Esto nos lleva directamente al último de los temas en La vida es sueño: el vencimiento de sí mismo. Segismundo no ha sido educado en sociedad, ha sido instruido por Clotaldo en la instrucción militar, la filosofía y teología, pero nunca se ha relacionado con sus semejantes, no conoce los usos y costumbres de la bien regulada sociedad y la corte, por lo tanto, cuando se encuentra por primera vez entre ellos, se deja dominar por las potencias externas, sus más puros instintos primarios, que le llevan a querer ver, oír, oler, gustar y tocar todo lo que le rodea convirtiéndose en un bruto de instintos violentos que intenta incluso matar a Clotaldo y poseer a Rosaura por la fuerza. Sólo cuando el príncipe, después de verse otra vez privado de libertad, medite sobre lo ocurrido y consiga a través de las potencias superiores o espirituales (entendimiento y voluntad) dominar a las exteriores (puramente sensitivas) logrará vencer su naturaleza, entendiendo que no hay libertad sin responsabilidad.

Volviendo al propósito de este ensayo, que es el de analizar la actualización de un texto clásico, vemos que una vez analizados los temas de la obra que se pretende poner en escena, el director escénico, provisto de un conocimiento profundo de la obra, tendrá que hacer un análisis del público al que pretende dirigirla, y ver la manera más eficaz de hacerle cercanos estos temas, es decir; encontrar los resortes por los cuales, el espectador contemporáneo comprenda que Segismundo no está tan lejano a él, y que sus sentimientos y vivencias son más actuales de lo que imagina. No en vano, La vida es sueño es un texto universal que nunca pasará de moda, precisamente porque habla de temas que siempre estarán vigentes. Ahora bien, hacer esto, es una de las labores más difíciles a las que se enfrenta un director escénico. Como bien dije al comienzo, actualizar no es ponerle unos vaqueros a Hamlet, si no hemos encontrado el motivo interno para hacerlo. Es loable, desde mi punto de vista, la versión cinematográfica que Buz Luhrman realizó en los años 90 (Buz, 1996) del Romeo y Julieta de William Shakespeare. Todos sabemos que el tema principal de la obra de Shakespeare es el amor, sin embargo, Luhrman, convierte la violencia en su tema principal, haciendo que Romeo se enamore de Julieta bajo los efectos de la droga, pasando, de este modo, a un segundo plano el tema del amor y poniendo por encima el de la violencia, al sustituir las espadas por pistolas. Es entonces cuando cobra sentido la ambientación, es entonces cuando entendemos que Luhrman transforme Verona en Verona Beach, recreando el Miami de 1996, en una sociedad en la que cualquier adolescente puede comprar una pistola y entrar en un instituto disparando a diestro y siniestro. En esa sociedad, la violencia es un tema que está a la orden del día, y ese tema, presente en la obra de Shakespeare, es un tema actual, y la manera que encuentra Luhrman de hacerlo cercano es realmente magistral. Parte, como ya hemos dicho, de los temas; elije el más contemporáneo, lo pone por encima del principal, analiza al público al que va a dirigir su propuesta, y la actualiza con códigos contemporáneos para hacer llegar el mensaje.

Volviendo a La vida es sueño, desde mi punto de vista, el tema más cercano a la sociedad actual era precisamente el de la vida como sueño, y la idea de que pocas veces nos recogemos con plena conciencia de existir, las diferencias de intensidad con que tomamos conciencia de las cosas y nos comprometemos con ellas. En la sociedad actual en la que vivimos la mitad de nuestra existencia a través de la pantalla de un móvil o un ordenador, dónde el trabajo cada vez se vuelve más telemático, donde lo importante no es lo que vivo, sino lo que publico en redes sociales para que otros lo vean, donde las parejas se conocen a través de aplicaciones en dispositivos móviles, y donde no importa mi aspecto real, sino el que llega a los demás cuando aplico los filtros de Instagram, en esa sociedad cada vez tenemos menos conciencia de lo que es real y de lo que no lo es, y cada vez tenemos menos noción de nuestra propia existencia y de vivir el presente, pues nos importa mucho más hacer la foto para que otros, en otras partes del mundo, vean lo que estamos haciendo. En esa sociedad, la nuestra, la vida se vive como un sueño, un sueño para que otros lo vean. Esto, nos remite al sentido ontológico implícito en la obra de Calderón.

La ontología es la rama de la filosofía metafísica que estudia la naturaleza del ser en cuanto a su existencia, y trata de determinar las categorías fundamentales de la existencia y la realidad, así como la manera en la que se relacionan. La memoria es nuestra conciencia de continuidad.

"La plasmación plena de sentido de la vida tiene que ver, por lo tanto, con dos ámbitos: la situación y el ser humano en ella" (Alfried, 2008) Esto implica, relacionarse y "habitar en", "residir", "vivir en" y ser parte del mundo activamente, donde el mundo se considera una parte integrante del ser.

Husserl (Edmund, 1959), plantea, la conciencia interna del tiempo, donde establece que, si el tiempo existe solo en el presente, también es cierto que pasado y futuro son esenciales para la conciencia del mismo, aunque se le asuma sólo en el presente. El ser humano trata de retener el pasado con la memoria e intuir lo próximo, el futuro, para reunir las tres fases en una abstracción que pudiera permitirle hablar de un gran presente.

Cada recuerdo se orienta hacia el futuro. El presente no es mero presente, sino se caracteriza por estar rodeado de una aureola de horizontes simultáneos que constituyen su pasado y su futuro. Esta simultaneidad de extensiones temporales caracteriza del mismo modo al pasado y al futuro.

Según esta perspectiva, cada instante crea en el presente sus futuros y sus pasados, pero el instante mismo es una abstracción esquemática, y todo el proceso es fluido y continuo. El tiempo nace de nuestra relación con las cosas, de nuestra misma capacidad de "tener" un mundo como el horizonte de las posibilidades de nuestro experimentar.

Es así como la temporalidad se define, como el poder formar un todo de la existencia humana y sólo ella concede la posibilidad de otorgar un último sentido al ser en general. Resumiendo, creamos nuestra existencia como parte del mundo al que pertenecemos, y al que conocemos, y nos relacionamos con él desde nuestro pasado y nuestro posible futuro, y aunque lo único real es nuestro presente, siempre lo vivimos pensando en lo que hicimos ayer y en lo que haremos mañana. Esto, es lo que me llevó a plantearme la actualización de La vida es sueño, pues esto es justamente lo que le ocurre a Segismundo: un día se despierta y le han robado todo su pasado, pasa de ser un prisionero en una torre, sin origen ninguno, a ser príncipe de Polonia y saber que su padre es el Rey, y él, por lo tanto, heredero al trono, encontrándose de repente formando parte de un mundo y un sistema social que no conoce, del que no forma parte y al que no está vinculado ni por el pasado ni por un futuro, y le resulta incierto. Por lo tanto, únicamente tiene su presente, y por ello lo vive intensamente, desatando todos sus bajos instintos pues perdiendo la conciencia de su ser y situación, solo le queda el aquí y ahora.

Esto me llevó a plantearme como tratar de activar los resortes para acercar este tema al espectador contemporáneo, y hacerle ver la cercanía con nuestro mundo, y me planteé la pregunta de ¿y si cambiamos incluso la realidad temporal?, es decir: ¿Y si Basilio, el Rey de Polonia y padre de Segismundo, al encerrar a su hijo en la torre, le hubiese engañado hasta tal punto de haber cambiado incluso la realidad temporal? Esto me permitiría crear un doble juego: en primer lugar, potenciar el sentido ontológico de la obra calderoniana, al hacer que Segismundo viviese dos épocas distintas, con diferentes costumbres, indumentaria, etc, lo que potenciaría su pérdida absoluta de ser y situación y, en segundo lugar, me permitiría arrastrar con él al espectador que, creyendo que se encontraba en una época pasada, se descolocaría por completo cuando, al llegar la primera escena de palacio, se viese transportado al siglo XXI. Esto haría que el espectador simpatizase con Segismundo, al estar sintiendo la misma desubicación que estaba sintiendo él. Además, esto me permitía, al llegar al siglo XXI, meter todos esos elementos de nuestra sociedad, que, como he dicho anteriormente, están haciendo que vivamos una realidad ficticia, y casi en un metaverso telemático a través de las redes sociales, que está muy próximo al concepto de la vida como sueño que nos transmite Calderón.

La primera dificultad que me encontré era la de establecer la época, mi idea era ambientar las primeras escenas en el siglo XVII, pero sin olvidar que nos encontrábamos en Polonia. Era muy importante para mí respetar la ambientación de los países que marcaba Calderón. Para mí, La vida es sueño, es sin duda un texto cortesano con un marcado mensaje político, aunque no entraré en este asunto pues sería objeto de otro estudio. Baste con decir que en los textos cortesanos el lugar de la acción es sumamente importante, y por eso yo quería respetarlo. Pero ambientar las primeras escenas en Polonia en el siglo XVII, me suponía un problema pues, aunque el rey Basilio hubiese creado un realidad temporal diferente para desubicar completamente a su hijo en su encierro, y tanto Clotaldo cómo el ejército estén en ese juego y por lo tanto vistan y usen costumbres de esa época ficticia, Rosaura y Clarín son dos personajes que irrumpen en escena sin saber absolutamente nada del encierro del príncipe, e invaden su espacio sin tener conocimiento de la situación. No obstante, si yo, como directora escénica, pretendía engañar al espectador y arrastrarlo junto a Segismundo, no podía vestir a estos dos personajes según la moda del siglo XXI, por lo tanto, la idea que se me ocurrió fue la de crear yo misma la época, es decir: crear una realidad atemporal, con reminiscencia de varias épocas, pero que no nos remitiera a ninguna en concreto. He de decir que, para crear esta época imprecisa, me ayudó muchísimo la ambientación polaca, pues este país en el siglo XVII tenía una indumentaria muy exótica y casi de fantasía para nosotros, por ejemplo, la figura de los húsares alados, guerreros que incluían alas a sus armaduras, me sirvió para hacerme la imagen del ejército que irrumpe enmascarado, junto a Clotaldo, en la torre de Segismundo. Pero, ¿qué hacer con Clarín y Rosaura? La respuesta era muy fácil, ambos personajes llegan desde Moscú, por lo tanto, era fácil crear una indumentaria basada en los típicos gorros de piel rusos, y abrigos largos con reminiscencias militares que resultan atemporales en cualquier lugar. Finalmente, la ambientación conseguida fue justo la buscada, una época imprecisa, que el espectador no lograba ubicar, pero con aires del pasado.

|

|

|

Figura 1: La vida es sueño, ESAD Málaga, 2022. Dirección: Inma Ruiz. ACTO I. Escena 4. |

Pero el mayor reto llegaba con la primera escena de palacio y la presentación de Astolfo y Estrella. Tenía muy claro que la ambientación, en todos los sentidos, tanto musical, como escenográfica y de indumentaria tenía que ser radicalmente opuesta a la anterior, de manera que desubicase completamente al espectador, así que opté por una gran casa domótica y minimalista, con grandes ventanales que mostrasen la actual Varsovia, y dónde el color predominante fuese el azul, un color frío, pero también el color de la noche, y por lo tanto ligado a los sueños. El primer personaje en aparecer debía ser Estrella, y ¿Cuál es la estrella del siglo XXI? Sin duda son las influencers, así que, como tal, presenté a Estrella, la estrella de Polonia, bajando por unas grandes escaleras, con dos fotógrafos siguiéndola, y haciéndose selfies con el móvil para subirlos a Instagram, todo ello bajo la atenta mirada de Astolfo.

|

|

|

Figura 2: La vida es sueño, ESAD Málaga, 2022. Dirección: Inma Ruiz. ACTO I. Escena 5. |

En ese palacio, Segismundo se despertaría ante un mundo, para él, futurista, en el que todo le resultaría desconocido, provocando su violenta reacción ante todos esos elementos que no conoce, desde la ropa que viste, hasta los dispositivos móviles, que para él son casi artefactos mágicos, o esos grandiosos edificios que ve tras las ventanas y que no se parecen en nada a la torre en la que ha vivido encerrado durante sus veinte años de vida.

|

|

|

Figura 3: La vida es sueño, ESAD Málaga, 2022. Dirección: Inma Ruiz. ACTO II. Escena 8. |

El verdadero desafío llegaba con la jornada tercera, en la que se empiezan a mezclar las ambientaciones. Por un lado, Segismundo ha sido restituido a su torre al final de la jornada segunda, haciéndole creer que todas sus vivencias en palacio han sido producto de un sueño, pero a esa torre también llevan a Clarín, y a ella van los soldados que quieren restituir a Segismundo como legítimo Rey, por lo tanto, se comienzan a mezclan personajes vestidos de épocas distintas.

|

|

|

Figura 4: La vida es sueño, ESAD Málaga, 2022. Dirección: Inma Ruiz. ACTO III. Escena 14. |

Lo que hicimos fue utilizar justamente eso, para trabajar la confusión de Segismundo, que no sabe si lo que está viviendo es realidad o sueño, paralizando incluso la acción en esos monólogos en los que el personaje debate consigo mismo sobre si está vivo o está soñando, ayudándonos de la iluminación para crear escenas casi en cámara lenta para transmitir la confusión mental y el estado onírico por el que está pasando el personaje.

Para concluir, como hemos estado diciendo, todos estos elementos sirvieron para contarle al espectador el mensaje inserto en el texto calderoniano, pero pasado por el filtro de los códigos actuales, para que de esta forma pudiese comprender que, en el fondo, aunque hayan pasado casi 400 años desde que el gran dramaturgo escribiese esta obra maestra, los temas que trata siguen estando tan presentes en nuestra sociedad como lo estuvieron en la suya. De hecho, me atrevería a afirmar que, en la nuestra, con el uso de la informática y la realidad virtual, Calderón, casi como un visionario, desarrolló un tema que tiene más vigencia y actualidad en nuestro mundo, de lo que tuvo en el suyo.

|

|

Trabajos citados

A. L. (2008). La espiritualidad en psicoterapia : entre la inmanencia y trascendencia en el Análisis Existencial. Revista de Psicologi?a UCA Vol. 4. Nº 7, 5-18.

B. L. (Dirección). (1996). Williams Shakespeare's. Romeo and Juliet [Película].

C. M. (2018). La vida es sueño, Pedro Calderón de la Barca, Edición Crítica. Madrid: Cátedra.

E. H. (1959). Fenomenología de la conciencia del tiempo inmanente. Buenos Aires: Nova.

E. R. (1988). La vida es sueño (Comedia, auto y loa), Pedro Calderón de la. Barca, Edición, estudio y notas. Madrid: Alhambra.