Resumen: La profesión de actor ha sufrido enormes cambios desde sus orígenes en la Grecia clásica, en sus aspectos técnicos, estéticos y artísticos, pero no tanto en su consideración social. En el caso de España, donde el teatro se convirtió en una herramienta política e ideológica bajo el gobierno de los Austrias, esa circunstancia está perfectamente documentada. Desde la desconfianza hacia sus valores morales y profesionales, las autoridades del Estado legislaron en contra de los actores, fomentando su aislamiento respecto a la población general. La lucha de los actores por su reconocimiento profesional llegó con la Ilustración de la mano de figuras como la de Isidoro Máiquez, quien propició mejoras que abarcaron desde la propia interpretación hasta las cuestiones económicas y de condiciones laborales. Ese camino fue seguido por otros, y llega hasta nuestros días con la promulgación del Estatuto del Artista, por lo que la reivindicación de la profesión del actor no es una cuestión histórica, sino de candente actualidad.

Palabras clave: España, historia de la actuación, legislación teatral.

Abstract: The profession of actor has undergone enormous changes since its origins in classical Greece, in its technical, aesthetic and artistic aspects, but not so much in its social consideration. In the case of Spain, where theatre became a political and ideological tool under the Austrians, this is well documented. From a distrust of their moral and professional values, the state authorities legislated against the actors, encouraging their isolation from the general population. The struggle of the actors for their professional recognition came with the Enlightenment of the hand of figures such as Isidoro Máiquez, who promoted improvements ranging from the interpretation itself to the economic issues and working conditions. That path was followed by others, and reaches to this day with the promulgation of the Statute of the Artist, so the claim of the profession of the actor is not a historical issue, but of burning topicality.

Key words: Spain, Performance History, Theatrical Legislation.

En 2020 se celebró el segundo centenario del fallecimiento del actor Isidoro Máiquez, y en la ESAD de Murcia se habían planeado unas jornadas en torno a su figura y que precisamente se unificaban bajo el título "Del cómico al actor" pero, que como tantas otras iniciativas artísticas y culturales, se quedaron en el limbo gracias a la aparición de la COVID-19. Por eso, y retomando la idea original corregida y ampliada, en este artículo haremos un viaje en el tiempo en el que, sin ser ya nuestro protagonista absoluto, como hubiera sido tan de su gusto, el actor cartagenero se convierte en el punto de inflexión en la visión social de la profesión. Así que, sin mayor dilación, pongámonos a la tarea.. Pero antes de ver cómo se produjo y por quién se realizó esa reivindicación, hay que enmarcar las causas de la misma.

|

|

|

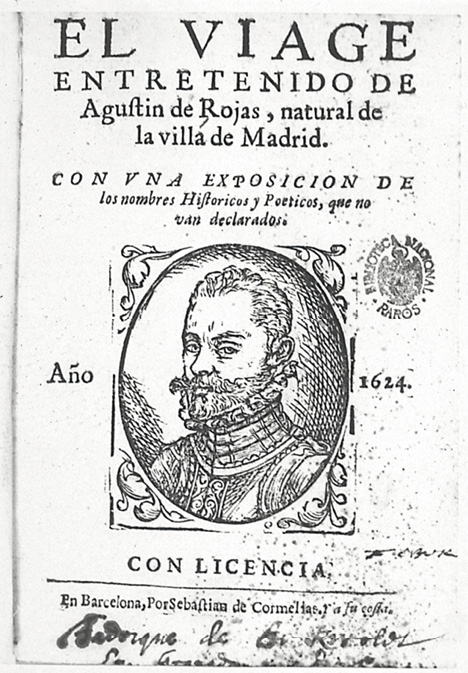

Fig. 1: Rojas, A. de (1603), El viaje entretenido [portada de libro]. Biblioteca Nacional de España |

Cómico, comediante, representante, farsante. pero no actor. Estos son los nombres que recibían aquellos que sobre las tablas de los corrales de comedias hacían vivir a los personajes de los dramaturgos de nuestro Siglo de Oro. Significativo es, en este sentido El viaje entretenido (1603) de Agustín de Rojas (Fig. 1), donde, a manera de road movie del siglo XVII, el autor nos presenta las peripecias y penurias de Nicolás Ríos, Miguel Ramírez y Agustín Solano; éstos, junto con el propio autor viajan de Sevilla a Burgos, y a través de sus aventuras vamos viviendo la realidad de aquellos cómicos de la legua. Tampoco podemos olvidar que en una España que hizo cuestión de estado al teatro, sus profesionales eran tolerados como un mal necesario, y que no estaban tan lejos de aquellos que habían sido declarados "infames" por Alfonso X en sus Partidas. Este ser "cuestión de estado" llevó a que el tema del teatro y de su influencia se convirtiera en uno de los asuntos más debatidos entre los siglos XVI y XVIII, tal y como se puede comprobar en la monumental obra de Emilio Cotarelo, la Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en España, publicada 1904. En ella, el autor recoge y analiza mas de 200 escritos realizados sobre esta cuestión entre 1468 y 1868, la mayoría de ellos correspondientes al Siglo de Oro, y no muy favorables a los protagonistas de este artículo. Así:

- El dominico Fr. Antonio de Arce dice, en torno a 1570, que a "mi parecer, aunque vale poco, no sólo se habían de derribar los teatros y desterrar los poetas de estas cosas, sino cerrar las puertas de las ciudades y pueblos a los comediantes, como a gente que trae consigo la peste de los vicios y las malas costumbres" (p. 65).

- Las opiniones cambian poco con el cambio de siglo, ya que el carmelita Fr. José de Jesús María, en 1600 afirma que "los teatros son templos del demonio y los comediantes sus ministros" (p. 368)

- Unos años más tarde, Fr. Jerónimo de la Cruz, también dominico, en su Doctrina ética, civil y política de 1635, no sólo ataca a los cómicos por cuestiones morales, sino también económicas: "Como es más fácil sacar un disfraz en el tablado que fatigar una azada, hay trescientas compañías de comediantes, y apenas hay quien cultive la tierra, la mayor mengua que nuestra España padece" (p. 204). Es pues, el teatro, la causa de la falta de mano de obra para el campo, y no las levas forzosas para los Tercios que estaban combatiendo en Flandes contra los protestantes en la Guerra de los 30 años (1618-1648)

- Por su parte, D. Luis Crespi, introductor de la orden del Oratorio en España, en su Respuesta a una consulta sobre si son lícitas las comedias que se usan en España (1649), ya desde el prólogo muestra a las claras cual es su posición en el asunto: "Muchas veces he predicado que las comedias que se representan en España, con bailes y entremeses lascivos, no son lícitas" (p. 192). Por lo tanto, no nos deben de extrañar las palabras finales de su obra dirigidas a las autoridades civiles y religiosas: para "que extirpen esta peste de sus distritos, que es hija del demonio y del infierno, madre de la herejía y la idolatría y de todos los males que padece la cristiandad en las costumbres; que destierren tales comediantes, a los libros y autores de estas comedias" (p. 195)

- Coincidiendo con la decadencia de los Austrias aparecen las opiniones del jesuita P. Ignacio de Camargo, expresadas fundamentalmente en su Discurso teológico sobre los teatros y comedias de este siglo (1689). En la parte central de su obra se dedica a analizar los elementos que componen el espectáculo teatral, destacando, como no, sus aspectos "más perversos"; y termina diciendo: "Restaba sólo para conclusión de este punto decir algo en particular de los farsantes mismos, de su modo infame de vida y de los infinitos pecados que necesariamente cometen en una profesión tan torpe y ocasionada [.]; pero no quiero manchar el papel con tal horrorosos borrones" (p. 126). No es necesario decir más.

- El cambio de siglo y de dinastía no hace menos virulentos los ataques contra el teatro y sus profesionales, como se puede ver en las opiniones del jesuita P. Gaspar Díaz quien, en su Consulta teológica acerca de lo ilícito de representar y ver representar las comedias (1742), demuestra su profundo desagrado ante los cómicos, a los que califica como "gente vaga, ociosa, con la modestia y virtudes que saben todos de los más de los comediantes, todos alquilados por el gusto para dar placer a todo género de personas" (p. 235)

Como muestra es más que suficiente, ya que permite hacernos una idea clara de lo que era el día a día de la profesión cómica, y de la lucha constante que tuvieron que padecer para poder practicar su oficio.

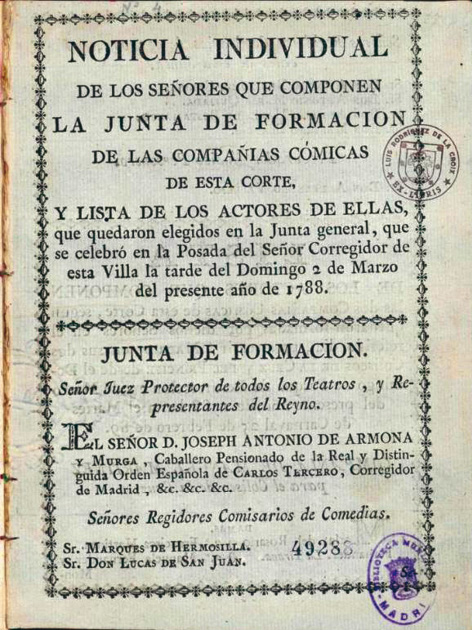

Esto llevará a la creación del cargo de Juez Protector de Comedias, dependiente directamente del Consejo de Castilla, y responsable de todo lo relativo a la ordenación y regulación de la profesión cómica y del funcionamiento de los teatros. Como anexo al mencionado trabajo de Cotarelo se incorpora el listado de los 24 jueces protectores nombrados entre 1608 y 1798 (Fig. 2), así como el análisis de los reglamentos y ordenanzas que los mismos redactaron. Haciendo un repaso a los mismos, se pueden leer cosas como éstas:

|

|

|

Fig. 2: Noticia individual de los Señores que componen la Junta de Formación de las Compañías Cómicas de esta Corte (1788) [portada de libro]. Biblioteca Digital Memoria de Madrid http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=378210# |

- En la Reformación de comedias (1615), se informa a los autores de las compañías, incluido el murciano Andrés de Claramonte, que "traigan en sus compañías gentes de buena vida y costumbres". Y un poco más adelante "que no se representen cosas, bailes, ni cantares, ni meneos lascivos ni deshonestos, ni del mal ejemplo" (p. 626).

- En la Instrucción que se ha de guardar en las comedias (1641) se hace especial hincapié en las mujeres de las compañías: "las mujeres no pueden representar ni andar en las compañías no siendo casadas, y siéndolo, anden con sus maridos". Esto excluye a las hijas de los mismos cómicos, pero sólo hasta cierta edad: "que no pueda representar mujer alguna que tenga más de doce años, sin que sea casada, ni los autores la tengan en su compañía" (p. 632). Inquietante, ¿no?

- En la Real Orden sobre el decoro en la representación de comedias (1653), se ocupan del vestuario escénico, y de nuevo son las mujeres el foco de atención: "que ninguna mujer pueda salir al teatro en hábito de hombre, y que se hubiese de ser preciso para la representación, [.] de ninguna manera se les descubran las piernas ni los pies, sino que esto esté siempre cubierto con los vestidos o trajes que ordinariamente usan, [.] de manera que sólo se diferencie el traje de la cintura arriba" (p. 635). Y así se veía un D. Gil de las Calzas Verdes con sayas.

- Cien años después, en las Precauciones mandadas observar por S.M. [.] para la representación de comedias (1753), poco parecen haber cambiado las cosas, ya que se pide de nuevo a los autores de las compañías que en su trabajo "se guarde la modestia debida, encargando á los individuos de sus compañías en los ensayos el recato y compostura en las acciones, no permitiendo bailes ni tonadas indecentes y provocativas y que puedan ocasionar el menor escándalo" (p. 647).

|

|

|

Fig. 3: Fachada de la Iglesia de S. Sebastián (Madrid) (ca. 1919) [fotografía]. Biblioteca Digital Memoria de Madrid http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=9780 |

Por lo tanto no es de extrañar que muy pronto, y con el afán de legitimar socialmente una profesión hacia la que se mostraba tanta desconfianza y desprecio, se fundara la Cofradía de Nuestra Señora de la Novena en 1631, con sede en la iglesia de San Sebastián de Madrid (Fig. 3). Gracias al estudio monográfico realizado por José Subirá en 1960 sobre la misma podemos conocer con detalle las vicisitudes hasta mediados del siglo XX de una institución que tuvo una doble finalidad: religiosa y asistencial. Religiosa porque así los cómicos tenían capilla propia donde podían recibir sin impedimento alguno los sacramentos y ser enterrados dignamente, al tiempo que mostraban el que además eran buenos católicos. Asistencial porque también tenía una faceta gremial:

- Para poder trabajar en las compañías de título, había que ser miembro de la cofradía, tanto hombres como mujeres.

- De todo lo ganado sobre las tablas tenían que aportar un porcentaje a la caja común, descontándose por el autor de la compañía de los salarios. Luego se remitía a la cofradía, donde se anotaban las cantidades en los libros de contabilidad.

- Finalmente, con este dinero se costeaba el mantenimiento de la capilla y el capellán, así como se establecían ayudas y pensiones para aquellos miembros que no pudieran trabajar por edad o enfermedad, o para las viudas e hijos menores en caso de fallecimiento.

Es decir, que los comediantes alcanzaban así el mismo estatus que otros gremios profesionales ya tenían desde finales de la Edad Media.

La situación se mantuvo más o menos igual hasta mediados del siglo XVIII, pues las condiciones políticas y sociales mantuvieron el modelo teatral de los Austrias, el cual, a pesar de su progresiva y evidente decadencia, seguía recibiendo el favor del público, aunque ahora este lo disfrutara en los coliseos en lugar de los corrales de comedias. Esta decadencia fue el motivo principal de los renovados ataques al teatro que se produjeron en la primera mitad del siglo, y que con la llegada de Carlos III al trono en 1759 se aumentan con la aparición de un nuevo contendiente: los ilustrados. La denominada por Domínguez Ortiz (1983) "batalla del teatro", "se refiere a los aspectos estéticos, a la lucha entre los partidarios del antiguo teatro español y los neoclásicos, apoyados por los gobernantes" (p. 179). Campomanes y Aranda representarán la nueva visión del teatro, centrada en los aspectos políticos del mismo y entendido como "diversión loable y necesaria, escuela de virtudes ciudadanas que debía depender sólo de la autoridad civil" (p. 179). Sobrepasa con mucho el sentido de este artículo el analizar estas cuestiones en profundidad, pero en lo que nos interesa en estos momentos, la situación de los comediantes, se puede intuir que muy pronto estuvieron en el punto de mira de los responsables de la reforma.

|

|

|

Fig. 4: Retrato de Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda (1769), Ramón Bayeu [óleo sobre lienzo]. Foto de Fernando Alvira. Museo de Huesca https://es.wikipedia.org/wiki/Conde_de_Aranda#/media/Archivo:Pedro_Pablo_Abarca_de_Bolea,_conde_de_Aranda_(Museo_de_Huesca).jpg |

El conde de Aranda (Fig. 4) iniciará la reforma del teatro en 1768, ambicioso proyecto que abarcaba desde las mejoras físicas de las condiciones de representación, el sistema de producción teatral, la renovación de los repertorios conforme los ideales ilustrados y, como no, la formación de los actores. Porque ahora sí, este término empieza a implantarse por la intensa influencia francesa que tiene la Ilustración española, y no hay mejor testimonio de ello que la aparición en 1770 del Diccionario de la Lengua Castellana, edición corregida y aumentada de la primera de 1726. En esta, la palabra actor sólo tenía un sentido legal ("el que propone o deduce su acción en juicio, o el que pide o acusa a uno"), mientras que en la de 1770 es "el que representa o hace papel en los teatros", y se establece como sinónimo de comediante. Es sólo una palabra, pero simboliza los nuevos tiempos, y traerá con ella nuevas exigencias.

|

|

|

Fig. 5: Rodríguez (ca.1770). Retrato de María Ladvenant, Primera Dama del Teatro Español [estampa]. Biblioteca Digital Memoria de Madrid. http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=11995 |

|

|

|

Fig. 6: Moreno Tejada, J. (ca. 1800). Retrato de Pablo de Olavide [estampa]. Biblioteca Nacional de España. http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000029396 |

En este sentido, los reformadores ilustrados ven la imperiosa necesidad de mejorar la declamación teatral, estancada en prácticas tradicionales que venían de la formación por imitación o repetición de los "cómicos". Con la muerte de nombres destacados de la vieja guardia escénica, como María Ladvenant (Fig. 5) o Nicolás de la Calle, se ve la oportunidad de cambiar las formas en la actuación, por lo que aparece la idea de la fundación de escuelas de declamación. Como experimento se puede interpretar la iniciativa realizada en 1768, por mandato del conde de Aranda, quien nombra a Pablo de Olavide (Fig. 6) como su representante en Sevilla. Este, además de organizar el funcionamiento del teatro nombra por primera vez un director para el mismo "entendiéndose que todo lo relativo al teatro, desde la punta del tablado adentro queda a su dirección y cuidado" (Aguilar, 1974: 92). Y aun va más allá, ya que se enfrenta al Santo Oficio al fundar la "Escuela-Seminario" de actores, primera que funcionó en los territorios de la corona española, situada en la parroquia de Santa Cruz. Se puso bajo la dirección de un francés, Louis de Assoma Reynaud, quien se encargó también de la formación de los hombres, mientras que la de las mujeres quedaba en manos de Ana de Massari. En su estudio publicado en 1974 sobre el teatro en Sevilla, Aguilar Piñal dedica un amplio espacio a esta escuela en su capítulo séptimo, donde podemos leer:

- De esta nunca vista hasta entonces formación profesional, que se considera demoníaca, se hace eco el P. Manuel Gil en su declaración ante el Santo Oficio, diciendo que Olavide estableció dos casas o colegios «en donde eran instruidos en el baile, en la representación y demás habilidades propias del teatro los jóvenes de ambos sexos, procurando atraer a éstos con vestidos y comida». El colmo del escándalo y la depravación lo constituye para el denunciante el hecho de que incluso un novicio de los Clérigos Menores «dejó el hábito para entrar en este colegio»" (p. 92)

- Transcribiendo también parte de una carta del propio Olavide al conde del Águila, del 29 de septiembre de 1769, descubrimos muchas de las características de la nueva escuela:

- Se intentaba instruir a un elevado número de jóvenes de ambos sexos, pero sólo los mejores pasarán a trabajar al teatro de Sevilla.

- En el proceso de selección se tenía en cuenta el talento, las inflexiones de la voz, los problemas de la pronunciación, la inteligencia.

- Las cuestiones morales son de capital importancia, ya que estos jóvenes actores tendrán que "presentar en el teatro, modelo de virtudes, políticas y buenas costumbres"

- El objetivo último era dotar a los teatros de los Reales Sitios de actores y actrices con talento, capaces de defenderse en las piezas del nuevo repertorio.

En definitiva, se pretende extender el espíritu de la reforma del teatro a la capacitación profesional de actores y actrices, ya que de otra forma sería imposible llevar a cabo la misma de una manera convincente.

|

|

|

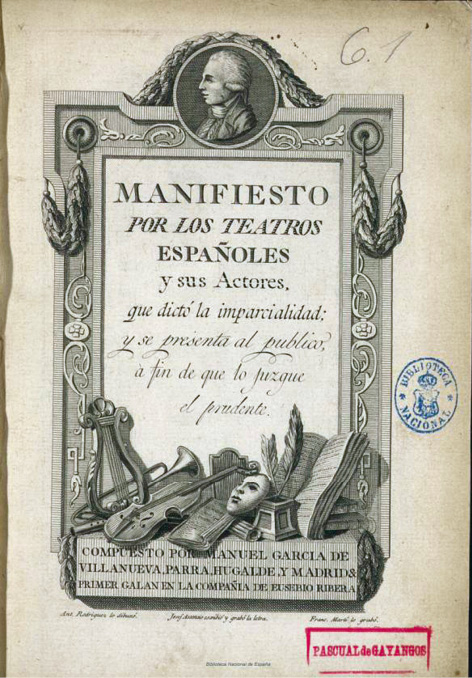

Fig. 7: Rodríguez, A., Asensio, J. y Martí, F. (ca. 1788). Retrato de Manuel García de Villanueva Hugalde y Parra, Primer Galán en la Compañía de Eusebio Ribera [estampa]. Biblioteca Nacional de España. http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000243501 |

En medio de estas ideas reformistas nos podemos preguntar, ¿y qué opinaban de todo ello los propios actores?. Para responder a esta cuestión nada mejor que acudir a la voz y el pensamiento de uno de ellos, Manuel García de Villanueva y Parra, primer galán de la compañía de Eusebio Ribera, con sede en el Coliseo de la Cruz. Éste, en 1788 publicó su Manifiesto por los teatros españoles y sus actores (Fig. 7), obra motivada por los insultos que los ignorantes profieren contra su profesión. Recurriendo a la erudición y a la historia, expone los argumentos a favor del la necesidad del oficio del actor, en especial en unos tiempos que ya no son comparables con los antiguos que esgrimen continuamente los detractores del teatro. Y se plantea una cuestión fundamental: "¿Será reprehensible y digno de castigo aquel que por su profesión está obligado a despertar en el corazón de los Ciudadanos un noble y generoso entusiasmo de honor, el horror al vicio, el amor a la virtud, la estimación real de las acciones de los hombres, a conversar delante de las gentes del mayor respeto, pintar las pasiones, ensalzando las buenas y vituperando las malas, mover, enternecer, admirar e instruir a su siglo?" (p. 19). Su respuesta es contundente: no, de ninguna forma. Califica de injustas y calumniosas las acusaciones hechas contra ellos, pidiendo a las autoridades un juicio imparcial sobre su profesión y un trato similar al de otros países europeos, ya que "entre las naciones dignas de la mayor emulación por el justo aprecio con que estiman el mérito real e intrínseco de las personas, desatendiendo los dictados y profesiones extrínsecas, sólo se remunera aquel con la más alta estimación" (p. 37). Y concluye diciendo: "si el Gobierno los autoriza: si la Iglesia les concede sus gracias: si el beneficio que puede prometerse la nación de su profesión es tan grande, como con menos fundamento se prometieron los antiguos: si las naciones cultas, orientales y occidentales antiguas y modernas nos enseñaron el camino, ¿por qué el Español afable, humano, modesto, amante de la literatura y artes, ha de infamar y despreciar un arte y unos Profesores apreciables por tan justísimas causas?" (p. 40)

Así llegamos al reinado de Carlos IV, lleno de luces y sombras, momento de Goya, Moratín o Jovellanos, pero también de Godoy, el príncipe Fernando o la invasión napoleónica. Y de nuevo el teatro en medio de todo, luchando entre la implantación de la reforma neoclásica y la pervivencia de las formas tradicionales. De nuevo el breve espacio disponible me impide profundizar en muchas cuestiones, por lo que intentaré centrarme en los puntos clave de esta reivindicación de la profesión. Y la última década del siglo XVIII es especialmente interesante en este sentido. Se inicia con la publicación de la Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y las diversiones públicas y su origen en España (1790), de Gaspar Melchor de Jovellanos (Fig. 8), impresa en 1812. Se trata de un minucioso informe encargado en 1786 por la Real Academia de la Historia, en el que primero se hace un repaso histórico a la evolución del teatro para llegar después a la revisión de sus males en el presente.

|

|

|

Fig. 8: Goya, F. de (1798). Retrato de Gaspar Melchor de Jovellanos [óleo sobre lienzo]. Museo del Prado https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/gaspar-melchor-de-jovellanos/e986896f-2db4-42b5-a318-5be5ac6305ce?searchMeta=jovellanos |

Respecto al teatro, su opinión no puede ser más elogiosa, ya que lo considera "el primero y más recomendado de todos los espectáculos, el que ofrece una diversión más general, más racional, más provechosa, y por lo mismo el más digno de la atención y desvelos del gobierno" (p. 93). Por lo tanto, la reforma de los mismos es, de nuevo, cuestión de estado, y nuestro autor enumera detalladamente los medios para lograr esta reforma. Y se apoya claramente en la distinción, ya muy asentada, entre cómico y actor. En el punto primero de su plan, centrado en los repertorios, conecta las comedias antiguas, entremeses, sainetes y tonadillas con "el cómico bajo o grosero, en el cual los errores y las licencias han entrado más de tropel" (p. 101). Por otro lado, en el punto segundo, centrado en la representación, afirma que "perfeccionados así los dramas, restará mejorar su ejecución, cuya reforma debe empezar por los actores o representantes" (p. 106). Como es propio en el pensamiento ilustrado, la educación es la base de toda reforma, y en este asunto no podía ser menos; propone así la fundación de academias dramáticas, donde se "presentase a la imitación los mejores y más dignos modelos, propagarían facilísimamente el gusto de la declamación y el conocimiento de sus principios, descubriendo muchos talentos nacidos para ella que están ahora del todo ignorados y perdidos" (p. 108). También recomienda al gobierno "buscar maestros extranjeros o enviar jóvenes a viajar e instruirse fuera del reino" (p. 108). Sólo esta educación haría desaparecer de los teatros españoles "tantos defectos y malos resabios como hoy la oscurecen" (p. 108), que son enumerados detalladamente por Jovellanos. Finalmente, también propone que el gobierno establezca "algunos premios anuales destinados a recompensar a los actores más sobresalientes en talento, juicio y aplicación [.], pasando el teatro a ser lo que debe ser, dejen nuestros cómicos de ser lo que son" (p. 109).

Todas estas recomendaciones no cayeron en saco roto, ya que una Real Orden de 21 de noviembre de 1799 establecía la Junta de Dirección de Teatros, organismo que estuvo dirigido durante unos meses por Moratín, y que tenía la misión de implementar un plan de reforma para los teatros públicos de Madrid. Siguiendo el trabajo de Soria Tomás publicado en 2009, vemos que sus objetivos no diferían mucho de los que fundamentaron la escuela de Olavide en 1769 o los expuestos una década antes por el propio Jovellanos: "Se proponía la creación de una fórmula dramática nueva, ajustada, en principio, a la estética neoclásica; una mejora en el espacio escénico, atrezo, decoraciones y vestuario; un cambio en el sistema de producción teatral y una mejora en la preparación de los actores" (p. 10). Quizás la mayor novedad es que el nombramiento del maestro de declamación debía realizarse mediante oposición pública, mientras que los de música, baile y esgrima se contrataban directamente. No se creó un colegio como tal, sino que las clases se realizaban en los mismos teatros, que a veces no tenían espacios apropiados para el buen desarrollo de las mismas. Quizás por esto los actores se mostraron reacios a la Junta y sus órdenes, "ya que sus objetivos suponían un cambio radical de las viejas fórmulas con las que se habían gobernado las compañías: selección de los actores, nueva nomenclatura del reparto de papeles, sueldo fijo, supervisión de su trabajo por el maestro de Declamación y el director, pérdida de competencias en la selección del repertorio, etc." (p. 20). Estos malos resultados hicieron que la Junta entrara en crisis, hasta que finalmente fue disuelta en 1803, por lo que de nuevo la transformación del teatro español se vio interrumpida por las reticencias de sus mismos profesionales.

|

|

|

Fig. 9: Goya, F. de (1807). El actor Isidoro Máiquez [óleo sobre lienzo]. Museo del Prado https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-actor-isidoro-maiquez/dea3e232-7e6f-47a8-bc7b-28e715af0a58?searchMeta=goya%20maiquez |

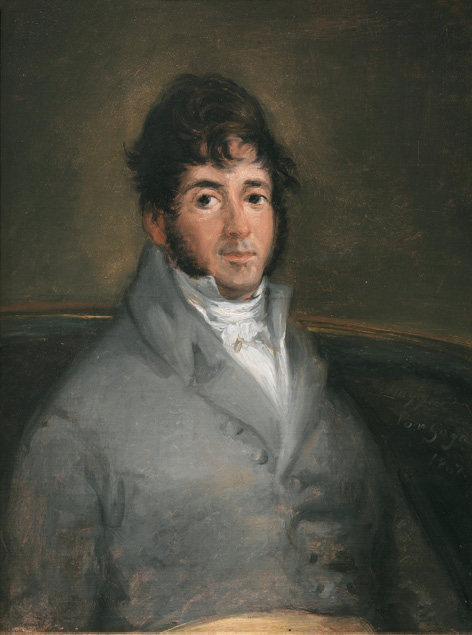

Y aquí es donde aparece la figura de Isidoro Máiquez (Fig. 9) que, tal y como expuse al comienzo de este trabajo, se convierte en el punto de inflexión en el proceso de reivindicación de la profesión actoral y de reforma del teatro. Si hay un tema que destaca ampliamente y que perdura en el tiempo es del de Máiquez como reformador del teatro. Ya en las fechas inmediatamente posteriores a su muerte, los periódicos comenzaron a transmitir esta idea, como se puede leer en El Constitucional del 15 de abril de 1820, donde "el curioso de Fuencarral" afirma que éste "dio un nuevo esplendor al teatro español, casi exánime y moribundo" (p. 4). En las necrológicas publicadas en los meses posteriores se reafirma esta consideración de salvador del teatro español de su estado de decadencia, como se puede ver en el artículo "Teatros. Isidoro Máiquez", publicado en El Universal del 9 de diciembre del mismo año; en él se detalla el atraso en el que se encontraba el teatro español a la vuelta de Máiquez y que gracias a él "el teatro renació de entre sus propias cenizas" (p. 792). Incluso hasta más allá de mediados del siglo XIX se sigue manteniendo esta visión, como se puede ver en artículo publicado en El Clamor Público del 6 de octubre de 1852, en su "Sección literaria. Actores contemporáneos", donde podemos leer: "Con Máiquez empieza una nueva época para el teatro español. Este tan célebre y justamente, aplaudido actor regeneró entre nosotros el arte escénico, que por efecto de la ignorancia y del fanatismo había caído en el mayor descrédito, considerándose como una profesión denigrativa, cuando no un pecado mortal" (p. 3)

|

|

|

Fig. 10: La Sra. Rita luna en la Comedia La esclava del negro del Ponto [estampa]. Biblioteca Digital Memoria de Madrid http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=11916 |

Partiendo de sus dos biografías clásicas, la de José de la Revilla publicada en 1845 y la de Cotarelo y Mori en 1902, podemos ver el ascenso meteórico de un oscuro actor nacido en Cartagena en 1768, donde dio sus primeros pasos sobre las tablas. Sin mucho éxito trabajó en Málaga, Granada o Valencia, hasta que se traslada a Madrid en 1791 y es contratado como 9º galán en la compañía de Manuel Martínez, donde coincide con la gran actriz Rita Luna (Fig. 10), quien destacaba especialmente en la representación del repertorio francés tan de moda en esa época. En 1793 ya es sobresaliente de la misma compañía y suplente del primer galán, teniendo su primera oportunidad en una comedia de Cañizares el 20 de abril de ese año. Pero no acaba de triunfar, tanto por su carácter como por su forma de trabajar, ya que era considerado "extremadamente frío, que entendía y no expresaba sus papeles" (Cotarelo, 1902: 48), como decía de él Leandro Fernández de Moratín (Fig. 11), y que le lleva a no ser apreciado por el público. En 1798 es nombrado primer actor de los teatros de los Reales Sitios, pero esto le alejaba del público madrileño y del éxito popular, por lo que en 1799 retorna a Madrid y es nombrado primer galán de la compañía de Francisco Ramos.

|

|

|

Fig. 11: Goya, F. de (1799). Retrato de Leandro Fernández de Moratín [óleo sobre lienzo]. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando https://www.academiacolecciones.com/pinturas/mostrar-autores.php?id=goya-y-lucientes-francisco-de#&gid=1&pid=0671 |

Y es en este momento cuando, siendo consciente de las deficiencias del teatro español y de las suyas propias, quiso introducir reformas siguiendo el tan valorado modelo francés, por lo que "quiso por si mismo cerciorarse de su mérito y aprender de aquellos tan cacareados maestros el arte de expresar en acción y palabra los más delicados matices de los afectos del alma" (Cotarelo, 1902: 68). No podemos contar al detalle la aventura francesa de Máiquez, aunque me siento muy tentada de hacerlo. Baste con saber que su contacto en París con François-Joseph Talma (Fig. 12) y otros actores, como Lafond, Duchenois o Clauzel, provocó una metamorfosis en el actor, "y de todo cuanto halló digno en estos célebres actores, se propuso formar un modelo ideal, un tipo constante de ejecución escénica" (Revilla, 1845: 31). A su vuelta de París en 1801, se encontró con múltiples dificultades con la Junta de Teatros, y es ahora cuando su faceta reivindicativa se dispara. Ante cada contratiempo responde con escritos demandando derechos y reconocimiento de las autoridades, ya que el del público lo estaba recibiendo con sus múltiples éxitos en los escenarios, en especial con el logrado con la representación de Otelo, o el moro de Venecia a principios de 1802 (Fig. 13). Llega a ser subdelegado de teatros en 1805, y en 1807 presenta un reglamento para los teatros de Madrid en el que se pide que el nombre de los actores figure en los carteles anunciadores de las obras.

|

|

|

Fig. 12: Martinet (1802). Cinna ou La clémence d'Auguste, tragédie de Pierre Corneille: costume de Talma [estampa]. Gallica, Bibliothèque Nationale de France https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6400619t |

|

|

|

Fig. 13: Ribelles, J. (ca. 1820). Otelo [estampa]. Museo del Romanticismo (Madrid) https://es.wikipedia.org/wiki/Isidoro_M%C3%A1iquez#/media/Archivo:Jos%C3%A9_Ribelles_y_Helip_-_Othello_-_Google_Art_Project.jpg |

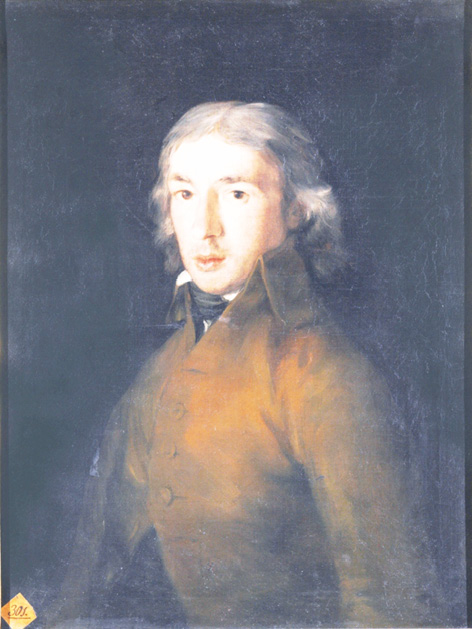

¿Reivindicación profesional o simplemente un ego desmedido? Ni lo uno, ni lo otro, o más bien una mezcla de ambas cosas. En una época donde todavía se anunciaban las representaciones en la prensa sin indicar apenas el nombre del autor de la obra, exigir que se mencionara a los actores era, cuanto menos, un atrevimiento. Pero Máiquez se atrevió y ésto, unido a sus muchos encontronazos con las autoridades del momento, fue una de las causas desencadenantes de su trágico final, que le llevó al exilio y a la muerte en soledad. Moría el actor y nacía el mito, e Isidoro Máiquez ha sido considerado a lo largo del tiempo como modelo de actores, referencia constante con la cual se medía el valor de tal o cual actor o actriz a lo largo del siglo XIX y principios del XX, cuando su memoria empieza a caer en el olvido ante la llegada de nuevos modelos e influencias. Eso sí, abrió el camino a los que le siguieron tras el fin del fatídico reinado de Fernando VII, y que vieron el nacimiento del Real Conservatorio de Música, Canto y Declamación en 1831. Félix Enciso en 1833, Andrés Prieto (Fig. 14), al que se considera el continuador de la tarea iniciada por Máiquez, en 1835, Carlos Latorre (Fig. 15) en 1839 o Julián Romea (Fig. 16) en 1858 realizarán manuales para el uso en esta institución, a través de la cual se verá realizada la vieja aspiración de mejorar la formación de los actores.

|

|

|

Fig. 14: Retrato de Andrés Prieto [estampa] . En Prieto, A. (2001), Teoría del arte dramático, p. 47. https://books.google.es/books?id=2Q9TClr-ALUC&hl=es&source=gbs_navlinks_s |

|

|

|

Fig. 15: Madrazo, F. de (1842). Retrato de Carlos Latorre [estampa]. Biblioteca Nacional de España. http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000031805 |

|

|

|

Fig. 16: Cabral y Aguado Bejarano, M. (1853). Julián Romea en Sullivan [óleo sobre lienzo]. Museo del Romanticismo (Madrid). https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Juli%C3%A1n_Romea#/media/File:Juli%C3%A1n_Romea_en_el_papel_de_Sullivan_(Museo_del_Romanticismo_de_Madrid).jpg |

En ese comparar a todos con Máiquez, el propio Julián Romea, también murciano y responsable de la primera gran reivindicación de la memoria del actor cartagenero, fue puesto a su altura en la necrológica publicada en La Época del 14 de agosto de 1868, en la que dice de él que "astro de la escena española, del que mantuvo en alto el pabellón de Isidoro Máiquez, del que compartió con Carlos Latorre los laureles del arte moderno" (p. 3). Quedaba entonces definida la "trilogía sagrada" de la escena española del siglo XIX: Máiquez, Latorre y Romea. Los tres se acaban igualando en su genio, pero cada uno de ellos dominando una rama del arte dramático: Máiquez la tragedia, Latorre el drama romántico y Romea la comedia. Pero serán Romea y Latorre los que logren el reconocimiento social tan ansiado por Máiquez, expresado en algo tan sencillo como el "don". En un curioso artículo en el Almanaque de la Ilustración para el año de 1888, publicado en enero de 1888 titulado "Señor y don", que trata de la evolución de los títulos de cortesía en España y de cómo se han ido aplicando a diversos estamentos, desde la nobleza hacia abajo. Y en lo tocante a los actores se dice: "Dicen que el renombrado comediante Garrido no ponía en los carteles más que Fulano Garrido; que Máiquez escribió el señor Isidoro Máiquez; Latorre puso Don Carlos Latorre, y Romea, por sus cargos y condecoraciones, se nombró legalmente el Señor Don Julián Romea" (p. 48). O lo que es lo mismo, se equipararon en respeto social a muchas profesiones y cargos oficiales, llegando así a un lugar antes imposible de alcanzar.

Esta idea del respeto al actor se consolida con el tiempo, y se justifica gracias al genio, tal y como podemos leer en el artículo de Eduardo Sojo titulado "Recuerdos de Romea", publicado en El Heraldo de Madrid del 26 de enero de 1907:

Siempre se antepuso á su nombre un don como una casa, privilegio exclusivo que no gozaron Agustín de Rojas, Alonso de Olmedo, Pablillos de Valladolid ni cuantos representantes famosos hubo desde el siglo XVII al XIX, que empezó con Isidoro Máiquez y medió con D. Julián, quien, si por nacimiento poseía el título de don, hubiéralo perdido al dedicarse al teatro, pues durante varias centurias fueron despreciados los cómicos, como gente excomulgada, maleante y de vil profesión. Para que a D. Julián Romea no le alcanzase semejante entredicho, ¿qué causa hubo?

La más sencilla: que el genio se impuso. El adjetivo de «eminente», así como el honorífico y distintivo don, la crítica y el público, al citarle, se los otorgaron unánimes; yo me complazco en consignarlo, y a cada cual lo suyo (p. 4)

Los actores y actrices del siglo XIX, porque en este logro del respeto social hay paridad casi absoluta, empiezan a ser vistos ya no como simples instrumentos del entretenimiento, sino como profesionales admirables sobre los escenarios y verdaderos modelos a imitar fuera de ellos. Esto lo podemos leer en el artículo de Antonio Guerra y Alarcón, publicado el 13 de junio de 1886 en La América, titulado "Los actores españoles", y centrado en la evolución histórica de los mismos; cerca ya de su conclusión, dice: "Hoy ya no se considera al cómico como se le consideraba en los tiempos de que nos hemos ocupado. De aquellos tiempos á estos, el farsante, el histrión, el cómico, se ha hecho actor, artista; ha obtenido consideración, honores, dinero y puede aspirar al título de príncipe en la única aristocracia indiscutible del siglo XIX, que es la de la inteligencia. A esta rehabilitación gloriosa en la sociedad han contribuido primero Isidoro Máiquez, después Carlos Latorre y más tarde Julián Romea" (p. 12). Quedémonos también con las palabras del dramaturgo José de Echegaray, quien en el discurso pronunciado en el Teatro Español en honor del actor recién fallecido Rafael Calvo (Fig. 17), y que fue publicado el 15 de noviembre de 1888 en La España Artística:

[.] Gloriosa vida la del actor que llega á realizar en algún modo los grandes ideales del arte: la lucha será profunda y peligrosa, pero el triunfo será inmediato é indiscutible: una noche no más; el espacio de algunas horas; un punto tal vez; un acento sublimado verdad y pasión, y una corriente instantánea de sentimiento se establecerá entre el público y el artista, y la victoria y la fama y el porvenir serán suyos. Todo el que lucha por algo, al realizar su obra decisiva, necesita del tiempo como auxiliar para el triunfo. El actor en el trance supremo no necesita del tiempo para nada, vence instantáneamente. Pero deja de existir y el tiempo se venga minando peco á poco el recuerdo glorioso del que supo vencer sin él.

Músicos y pintores, escultores y arquitectos, literatos y poetas, todos dejan encarnada su potencia creadora en algo material que proclama su gloria y la proclamará siempre.

En cambio, ¿qué deja el actor tras si? Unos acentos que se perdieron en el aire: una emoción que ya pasó: aplausos que ya se apagaron: en suma, no más que recuerdos en la generación de hoy; ni recuerdos siquiera en las generaciones que han de venir: un me dijo, una referencia, una tradición, la nada casi.

[.] Pero los que no pudieron oír á Máiquez, Latorre, Romea, Arjona y Calvo, ya no los oirán nunca. Su obra ya no existe: no la pintaron en lienzos, no la esculpieron en piedras; y no hay letra de molde ni hay pentagrama que conserve y perpetúe el acento dramático, la nota del sentimiento, la actitud desesperada, el decir galano, el llorar tristísimo: quizá lo más sublime de la vida, quizá lo más profundo del alma, lo que el actor en un instante de comunicación misteriosa con lo infinito, encontró una vez única y trasmitió al público, y como las olas se deshacen en rumores y espumas sobre la arena de la playa, en él se deshizo en lágrimas y aplausos [.]" (p. 1)

Y no puedo terminar así, ya que la lucha de los actores no había concluido, o al menos no para todos, por lo que creo que es necesario un breve epílogo. Si las voces de los grandes intérpretes se apagaba a su muerte, y solo un esfuerzo de voluntad podía hacer perdurar su recuerdo, ¿qué ocurría con todos aquellos que sin lograr la fama dedicaban su vida a la profesión teatral? Como le sucedió al mismo Máiquez, y a otros muchos que le precedieron, su vida acababa en la pobreza y el olvido, ya que en la mayor parte de los casos, ese tan ansiado reconocimiento social duraba tanto como tardaba en caer el telón del teatro. Este asunto queda pendiente, y sólo en las primeras décadas del siglo XX se darán los pasos para solucionarlo, siendo de capital importancia la fundación del Sindicato de Actores Españoles en 1920. En un artículo firmado por José L. Mayral en La Voz del 13 de enero de 1928, se hace memoria de la historia del mismo, y en relación a sus objetivos se dice: "Los artistas se daban cuenta de que, unidos, pondrían término a los abusos inevitables que se cometían con el individuo solo y, naturalmente, sin defensa. Cesarían los sueldos irrisorios, los despidos arbitrarios, los éxodos dramáticos por provincias y, lo más triste aún, por América. Las empresas, más o menos solventes, tendrían un freno y una responsabilidad. Cesaba así la anarquía en el teatro" (p. 3). Al año siguiente empezó a funcionar el Montepío de Actores, que cubría las bajas por enfermedad o alumbramiento con el fondo creado de los sueldos de los actores, de una manera similar a la que había tenido el Gremio de Representantes en los siglos XVII y XVIII, y se plantea la necesidad de la creación de la Casa del Actor.

|

|

|

Fig. 17: Tovar, M. (1918). Caricatura de Rafael Calvo [estampa]. En La Novela Teatral, 100 (noviembre 1918) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/1918-11-10%2C_La_Novela_Teatral%2C_Rafael_Calvo%2C_Tovar.jpg |

Esta última iniciativa, hubiera cubierto muchas de las demandas de carácter social que los actores españoles tenían en relación con lo que ocurría tras el final de la carrera profesional de muchos de ellos. Las reuniones preliminares se iniciaron en 1928 con gran entusiasmo, ya que se había recibido el legado de un solar en la Ciudad Lineal de Madrid para su construcción. Se funda un patronato, se hacen reuniones y funciones para recaudar fondos, se publican artículos sobre iniciativas similares en Alemania o Italia. Pero las obras no empiezan, y el propio Sindicato de Actores se enfrenta a nuevas organizaciones en el sector, como la Federación Nacional de la Industria de Espectáculos, de corte socialista, que le reclama abiertamente su inacción en un artículo publicado el 21 de noviembre de 1930 en La Libertad:

El Sindicato, tal como hoy funciona, no pasa de ser una ficción. Ninguno de los lógicos anhelos del actor ha podido lograrse. Había de realizar el Sindicato el proyecto de la casa del actor para sus ancianos; resolver el problema de los Impuestos sobre espectáculos, especialmente el de utilidades; estudiar el medio de solidaridad práctica con él camarada parado; el de los socorros a las familias del socio fallecido; el de fianzas a las Empresas que no tienen condiciones de verdadera solvencia; la indemnización de viajes; la Jomada de trabajo; la academia de estudios de declamación y canto; la de sueldos por categorías, y a la hora de ahora, el Sindícalo, esgrimiendo la bandera del Montepío -otra ficción que nada resuelve, por la forma en que se ha concebido-, no hace otra cosa que agitarse en las aguas de la Indiferencia, pidiendo inútilmente ayuda a los que no tienen ninguna fe en su existencia (p. 9)

La cuestión se prolonga hasta los años previos a la Guerra Civil, y así el 27 de mayo de 1935 se publica en La Voz "Los actores en desgracia", carta de Nicolás Rodríguez a Victoriano Tamayo sobre la creación de la Casa del Actor, donde podemos leer lo siguiente:

[.] Yo le suplico a usted, "hombre generoso, siempre al lado de los actores en desgracia", la idea de que, dándole usted forma, y desde luego sin que yo "aparezca" para nada, se forme una institución con el concurso de los poderes públicos, naturalmente, para evitar que este doloroso espectáculo se repita. No un asilo, pero sí un refugio; un refugio limpio, alegre, donde puedan acabar sus días los que uno fueron favorecidos por el éxito. Podríamos llamarle Institución Isidoro Máiquez, en recuerdo de aquel gran actor, gloria de nuestro teatro, que también cayó en desgracia de un cretino monarca, que sin más ni más lo desterró, y murió perseguido y loco, en la mayor miseria [.] (p. 8)

Este camino de reivindicación de la profesión todavía sigue, con iniciativas legislativas como el Estatuto del Artista, cuya comisión interministerial para su desarrollo se aprobó el pasado 2021, o con el trabajo de formación que se está haciendo desde las ESADs desde la implantación del nuevo plan de estudios acorde con el pacto de Bolonia. Estamos en el camino pero, como ya he dicho en otras ocasiones, ya que creo firmemente en ello, no podemos seguir adelante sin conocer nuestro pasado.

Bibliografía

Aguilar Piñal, F. (1974). Sevilla y el teatro en el siglo XVIII. Universidad de Oviedo, Cátedra Feijoo. https://books.google.es/books?id=CMhAc6I1zewC&hl=es&source=gbs_navlinks_s

Álvarez Barrientos, J. (1987). Plan de una casa-estudio de teatros del siglo XVIII. Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, 6, 455-471 https://revistas.ucm.es/index.php/DICE/article/view/DICE8787110455A/13367

Cañas Murillo, J. (1992). Una nota sobre la polémica del teatro en el siglo XVIII: El Manifiesto por los teatros españoles y sus actores, de Manuel García de Villanueva. Anuario de Estudios Filológicos, 15, 27-38 https://dehesa.unex.es/handle/10662/2713

Cotarelo y Mori, E. (1902). Isidoro Máiquez y el teatro de su tiempo. Imprenta de José Perales y Martínez https://archive.org/details/isidoromaiquezye00cotauoft/page/n6/mode/2up

Cotarelo y Mori, E. (1904). Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en España. Tipografía de la «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» https://bibliotecadigital.jcyl.es/en/catalogo_imagenes/grupo.do?path=10465648

Domínguez Ortiz, A. (1983). La batalla del teatro en el reinado de Carlos III (I). Anales de Literatura Española, 2, 177-196 https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/7385/1/ALE_02_08.pdf

Domínguez Ortiz, A. (1984). La batalla del teatro en el reinado de Carlos III (II). Anales de Literatura Española, 3, 207-234 https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/7411/1/ALE_03_08.pdf

Enciso, F. (1832). Principios de Literatura acomodados a la declamación. Imprenta de Repullés http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000084291&page=1

García de Villanueva, M. (1788). Manifiesto por los teatros españoles y sus actores. Imprenta de la viuda de Ibarra http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000092056&page=1

Jovellanos, G.M. de (1812). Memoria sobre las diversiones públicas. Imprenta de Sancha http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000055534&page=1

Martín Pina, I. (2017). Estatuto del Artista: Un modelo de futuro. ADE Teatro, 168 https://www.uniondeactores.com/images/recursos/documentos/Articulo_ADE.pdf

Peytavy, C. (2022). La trayectoria vital de los actores del siglo XVIII: Un componente de la historia teatral por explorar. Anales de Literatura Española, 36, 193-216. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/119544/1/AnLitEsp_2022_36_07.pdf

Prieto, A. (1835). Teoría del Arte Dramático [manuscrito] http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000051230&page=1

Real Decreto 639/2021, de 27 de julio, por el que se crea y regula la Comisión Ministerial para el desarrollo del Estatuto del Artista https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12611

Revilla, J. de la (1845). Vida artística de don Isidoro Máiquez, primer actor de los teatros de Madrid. Imprenta de D. Miguel de Burgos https://books.google.es/books?id=Og5HAQAAMAAJ&dq=es&source=gbs_navlinks_s

Rojas Villandrando, A. de (s.f.). El viaje entretenido (1603). Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-viaje-entretenido--0/html/

Romea, J. (1858). Ideas generales sobre el Arte del Teatro. Imprenta de F. Abienzo http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000092047&page=1

Soria Tomás, G. (2009). La Junta de Reforma de Teatros y la instrucción actoral (1799-1804). Acotaciones. Revista de Investigación Teatral, 23, 9-32 http://www.resad.es/acotaciones/acotaciones23/23_soria_tomas.pdf

Subirá, J. (1960). El Gremio de Representantes españoles y la Cofradía de Nuestra Señora de la Novena. CSIC, Instituto de Estudios Madrileños.

Unión de Actores y Actrices (2021). El Estatuto del Artista https://www.uniondeactores.com/index.php/la-union/conoce-la-union/iniciativas/estatuto-del-artista

Varona Peña, A. (2015). Habla escénica en España. El siglo XIX y los tratados de declamación [tesis doctoral]. Universidad de Murcia, Departamento de Teoría e Historia de la Educación https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/362089/TAVP.pdf;jsessionid=733DAFE1995832B6F1671589E9406A15?sequence=1

Hemerografía

Echegaray, J. de (15 de noviembre de 1888). Echegaray [discurso leído en la velada del Teatro Español en honor a Rafael Calvo]. La España Artística, 22, 1-2 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0025272334&search=&lang=es

Guerra y Alarcón, A. (13 de junio de 1886). Los actores españoles. La América. Crónica Hispano-Americana, Año XXVII, 11, 10-13 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002309038&search=&lang=es

Juanco, J. (Ed.) (14 de agosto de 1868). Don Julián Romea, por Las Novedades [necrológica]. La Época. Periódico Político y Literario (Madrid), 6342, p. 3 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000243783&search=&lang=es

Martínez de la Torre, D. (Ed.) (6 de octubre de 1852). Sección Literaria. Actores contemporáneos [sobre Isidoro Máiquez]. El Clamor Público. Periódico del Partido Liberal, 2520, p. 3 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002744823&search=&lang=es

Mayral, J.L. (13 de enero de 1928). Los cómicos por dentro. Cómo se organizó y cómo vive el Sindicato de Actores Españoles. La Voz, 2259, 3 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000847139&page=3&search=&lang=es

Mora, J.J. (Dir.) (15 de abril de 1820). Carta de El Curioso de Fuencarral sobre Isidoro Máiquez. El Constitucional: o sea, Crónica Científica, Literaria y Política, 342, p. 4 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003900692&search=&lang=es

Narganes, M.J. (Dir.) (9 de diciembre de 1820). Teatros. Isidoro Máiquez. El Universal, 212, 791-792 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003618375&search=&lang=es

Oteyza, L. de (Dir.) (21 de noviembre de 1930). La vida escénica. Ecos, noticias y comentarios del día. A propósito de. La Libertad, 3330, 9 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002988489&page=9&search=&lang=es

Pardo de Figueroa, M. [Doctor Thebussem] (1 de enero de 1887). Señor y Don. Almanaque de la Ilustración, Año XV, 45-51 https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1004541349

Rodríguez, N. (27 de mayo de 1935). Los actores en desgracia [carta dirigida a Victorino Tamayo]. La Voz, 4485, 8 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001022723&search=&lang=es

Sojo, E. (26 de enero de 1907). La vida del teatro. Recuerdos de Romea. Heraldo de Madrid, 5905, 4 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000539192&search=&lang=es